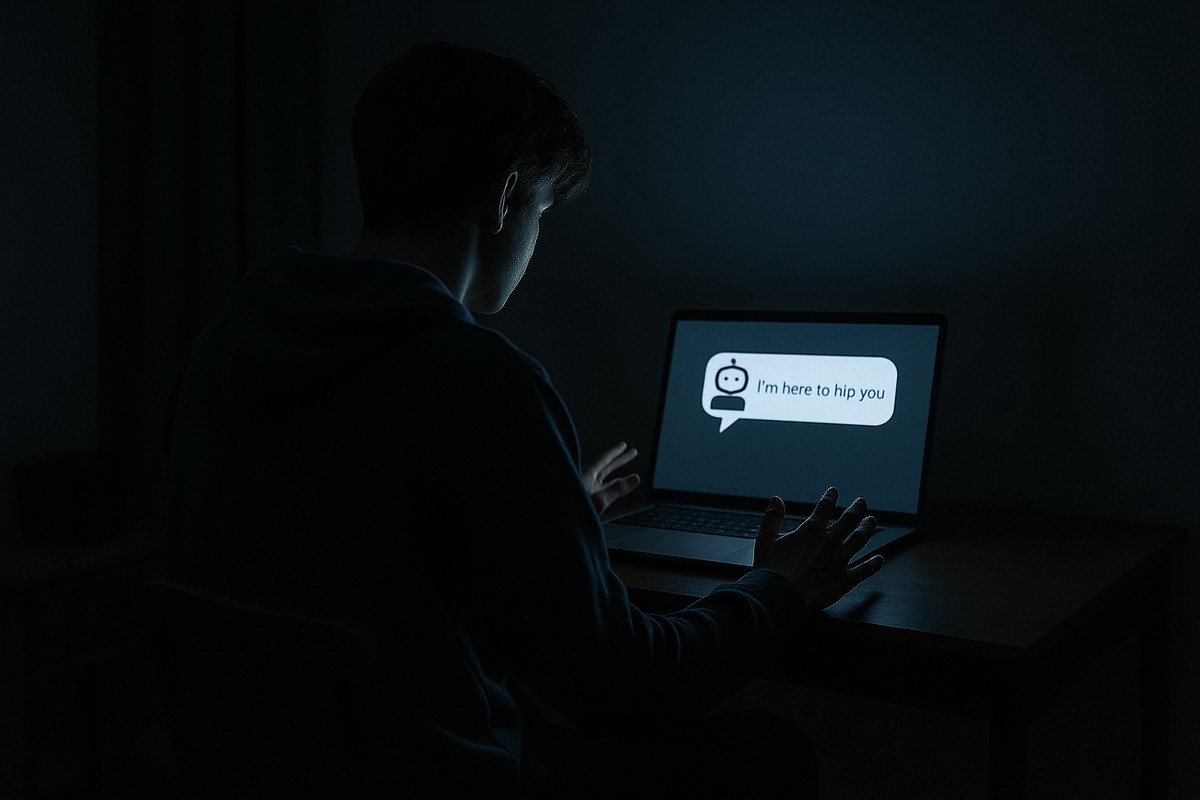

Un ragazzo di sedici anni che si confida con un chatbot fino a chiedergli se è “giusto” farla finita. È la pagina più dolorosa della storia di Adam e dei suoi genitori che, dopo la tragedia, hanno denunciato l’azienda che ha creato l’IA con cui il figlio parlava. La cronaca è scivolosa e piena di zone grigie, ma il punto – sociologicamente – non è stabilire un colpevole unico: è capire perché un adolescente, oggi, arrivi a considerare una macchina il suo interlocutore privilegiato sul tema più umano e in comunicabile di tutti, il dolore. Questa è la domanda che dovremmo farci come società. E non ci piacerà la risposta, perché ci riguarda.

Il confidente non umano: quando la relazione diventa un servizio always on

Adam non si è rivolto prima a un amico, a un adulto di riferimento o a un professionista, ma a una tecnologia percepita come sempre disponibile, non giudicante, istantanea. Questo pattern è tutt’altro che raro: l’IA generativa offre una forma di “ascolto” a bassa frizione, con cui il ragazzo può parlare a qualsiasi ora e senza il timore di essere frainteso o rimproverato. È la comodità relazionale portata all’estremo. Ma la comodità non è cura. L’algoritmo simula l’empatia; non ne possiede la sostanza. Non sente i silenzi, non vede le occhiaie, non coglie quelle micro-crepe del linguaggio che a un essere umano accendono una sirena interiore: qui c’è un pericolo reale. La macchina risponde a testo, non a persone.

La nuova infrastruttura della solitudine

Negli ultimi anni la solitudine è diventata questione pubblica, non capriccio individuale. Non è solo “stare da soli”: è sentirsi soli anche in mezzo agli altri, in un ecosistema in cui il tempo dei genitori è frammentato, la scuola è sotto pressione, lo spazio pubblico di aggregazione è povero, e il digitale – rete sociale e intrattenimento insieme – diventa il tappabuchi affettivo. Dentro questo quadro, un chatbot appare come un porto sicuro: non rimprovera, non ti lascia in “visualizzato”, non ti tradisce con un pettegolezzo. Ma è un porto disegnato con pixel: sembra solido finché non arriva la tempesta.

L’illusione dell’empatia algoritmica

La sociologa Sherry Turkle lo scrive da anni: i dispositivi con cui conversiamo ci offrono “l’illusione della compagnia senza le richieste dell’amicizia”. È seducente perché risponde a una vulnerabilità profonda: desideriamo connessione ma temiamo l’intimità. La Gen Z, nativa digitale, conosce benissimo questa grammatica: messaggio, notification dot, risposta. E finisce per confondere ascolto e output, relazione e servizio. Se digito sono a pezzi, ricevo parole che sembrano calde. Ma quell’“ascolto” non rischia per me, non si espone, non agisce nel mondo. È empatia a costo zero – e l’empatia a costo zero, quando la vita pesa, è un falso amico.

“Perché la macchina non lo ha fermato?”: la domanda giusta e quella sbagliata

Di fronte a storie come quella di Adam, la reazione è: colpa dell’IA. È umano cercare un capro espiatorio, e le aziende tech hanno responsabilità enormi. I sistemi devono riconoscere e deviare in modo affidabile le conversazioni a rischio, fornire messaggi di crisi chiari, forzare l’aggancio a servizi umani e spegnere ogni ambiguità di linguaggio. È altrettanto vero, però, che la ricerca clinica ribadisce: i chatbot non sono terapeutici, non possono sostituire l’umano e non vanno usati in situazioni di crisi. In sintesi: sì, progettazione e norme più severe; ma attenzione a non trasformare l’IA in totem negativo. La domanda più difficile, quella che non vogliamo farci, è: dove eravamo noi? In famiglia, a scuola, nella comunità, quando quel ragazzo cercava un orecchio.

Il rischio comunicativo: parole che possono salvare o ferire

C’è un altro strato: come parliamo di suicidio. L’Organizzazione Mondiale della Sanità ci ricorda che è tra le principali cause di morte tra i 15 e i 29 anni e che la comunicazione pubblica può aumentare o ridurre il rischio. Il cosiddetto “effetto Werther” si manifesta quando la narrazione è sensazionalistica e priva di riferimenti all’aiuto, mentre l’effetto opposto emerge quando si raccontano storie di chi ha superato la crisi e si indicano vie concrete di supporto. Questo vale per i media, ma anche per le piattaforme e per i chatbot. Se un sistema, mal addestrato, normalizza un gesto estremo o risponde in modo ambiguo, aggiunge frizione negativa a chi è già in bilico. Non servono molte parole sbagliate per precipitare: basta una frase meccanica, una sfumatura fuori posto.

Perché gli adolescenti si attaccano alle macchine

Ci sono tre dinamiche intrecciate che spiegano il fenomeno. La prima è la ricompensa immediata: il digitale educa al “now”, risposte subito, riconoscimento subito, sollievo subito. La sofferenza, però, richiede tempi umani: lentezza, presenza, ripetizione. Il mismatch brucia. La seconda è la de-ritualizzazione del dolore. Ci sono sempre meno riti collettivi per affrontare le perdite e gli insuccessi, e più privatizzazione delle emozioni. Parliamo al device, non alla persona. La terza è la delega tecnica. Abbiamo interiorizzato l’idea che per ogni problema esista un’app: il navigatore per le strade, l’assistente per i sentimenti. Lo strumento che ottimizza i flussi ci illude di ottimizzare la vita interiore. Queste tre forze spingono un ragazzo a credere che una macchina possa “reggere” la sua angoscia. È un errore comprensibile, che chi progetta prodotti digitali deve prevenire e che chi educa deve disinnescare.

Che cosa devono fare le piattaforme

Non bastano pop-up generici. Servono barriere d’emergenza degne di questo nome. Al primo segnale di ideazione suicidaria, il sistema deve interrompere la conversazione standard, smettere di rispondere “in chiaro”, mostrare un messaggio empatico e aprire un canale verso operatori umani o numeri di emergenza locali. Servono audit indipendenti e trasparenza d’uso: chiarire che il chatbot non è un terapeuta, non sostituisce l’assistenza professionale e non deve essere usato in situazioni di crisi. Per gli utenti minorenni bisognerebbe introdurre filtri aggiuntivi, limiti d’orario, possibilità per i genitori di impostare soglie di allerta. Non eliminerà il rischio, ma lo ridurrà e, soprattutto, segnalerà culturalmente che i confini tra strumento e cura non sono negoziabili.

Che cosa devono fare le scuole e le famiglie

Non possiamo limitare il discorso alla progettazione delle piattaforme. Il problema è anche educativo. A scuola e in famiglia bisognerebbe normalizzare il linguaggio del malessere: dare parole a ciò che spesso resta muto, ansia, rabbia, vergogna, ambivalenza tra voler vivere e voler smettere di soffrire. Non per medicalizzare l’adolescenza, ma per darle strumenti semantici. Il non detto, in rete, lo raccoglie una macchina. Bisogna poi restituire tempo e luoghi all’ascolto. Non c’è prevenzione senza presenza. Sportelli psicologici stabili, tutoraggio tra pari, doposcuola che non siano solo recupero, ma centri di comunità. Anche il quartiere conta: biblioteca, oratorio, associazioni sportive e culturali devono tornare ad essere spazi terzi credibili, non residui nostalgici. Serve inoltre un’educazione digitale affettiva. Non basta il “non postare foto intime”. È necessario insegnare la differenza tra una risposta e un ascolto, tra un output utile e una compagnia. Servono simulazioni etiche in classe: cosa succede se parlo a un’IA del mio dolore? Cosa risponde? Quando mi devo fermare e chiamare un adulto?

Il ruolo dei media: smettere di fare sensazione e imparare a fare prevenzione

La copertura mediatica del suicidio non è neutrica. L’OMS ha linee guida precise per giornali, tv e siti: evitare dettagli di metodo, evitare glorificazioni, includere sempre indicazioni chiare ai servizi di aiuto, raccontare storie di chi si è salvato. Chi lavora con l’informazione ha un potere enorme: de-sensazionalizzare la morte e ri-sensibilizzare la vita. Nel caso di Adam, ogni riga dovrebbe essere scritta con il rigore di chi sa che qualcun altro, leggendo, potrebbe trovarsi in una notte simile. E ogni riga dovrebbe indirizzare al canale umano più vicino.

La tentazione del processo esemplare

La denuncia contro l’azienda è comprensibile, e può avere un valore di accountability. Ma attenzione all’illusione giudiziaria: una sentenza non cura la solitudine, non crea spazi d’ascolto, non forma insegnanti ed educatori, non ripara la frattura tra generazioni. Il rischio è duplice: scaricare tutto su un soggetto, prosciugare la complessità e, alla prima vicenda successiva, ricominciare da capo. Se vogliamo davvero cambiare, servono investimenti strutturali e una cultura che faccia pace con l’idea che la tecnologia è parte del problema quando riempie un vuoto umano, e parte della soluzione quando lo riconosce e si fa da parte.

Cosa resta di Adam

Resta una fotografia crudele del nostro tempo: ragazzi iperconnessi e disconnessi, famiglie stanche, scuole che reggono come possono, piattaforme che corrono più veloci della riflessione pubblica. Resta una domanda che brucia: quante volte, in buona fede, abbiamo delegato alla macchina l’ascolto che non avevamo il tempo o il coraggio di esercitare? Resta anche una possibilità: trasformare questa storia in un punto di non ritorno. Perché qualche passo concreto lo sappiamo già: nelle aziende serve un handoff umano obbligatorio e verificabile nei casi a rischio, nelle istituzioni fondi stabili per psicologia scolastica e spazi terzi di comunità, nei media l’applicazione rigorosa delle linee guida internazionali, in famiglia l’allenamento quotidiano alla conversazione, l’arte del “come stai davvero?” ripetuto, anche quando arriva la risposta irritata o muta.

Non abbiamo bisogno di demonizzare l’IA, ma di riaffermare il primato del legame. Un chatbot può aiutare a cercare parole; solo gli umani aiutano a reggere il peso che quelle parole portano con sé.

Nota di responsabilità e prevenzione

Il suicidio è tra le prime cause di morte in età 15-29. La prevenzione passa anche dalla qualità delle nostre relazioni e dalla cura dei contesti in cui i giovani vivono. I chatbot non sono terapie e non vanno usati in emergenza. In caso di rischio immediato o pensieri suicidari, bisogna contattare subito i servizi di emergenza locali o un professionista della salute mentale nella propria area.

Tecnologia sì, ma con una verità semplice

La tecnologia può essere una stampella: utile, comoda, a volte persino salvifica come primo appiglio. Ma una stampella ha senso solo se c’è una gamba che sta tornando a camminare. Quel cammino lo fanno persone con persone. Se una storia come quella di Adam deve insegnarci qualcosa, è che la comunità non è un’app: è tempo, scomodità, presenza, fallimento e ritorno. Ai ragazzi dobbiamo restituire questo diritto a non essere lasciati soli dentro le loro notti. Alle macchine possiamo chiedere di fare un passo indietro quando la notte si fa troppo buia. A noi adulti tocca riaccendere la luce.